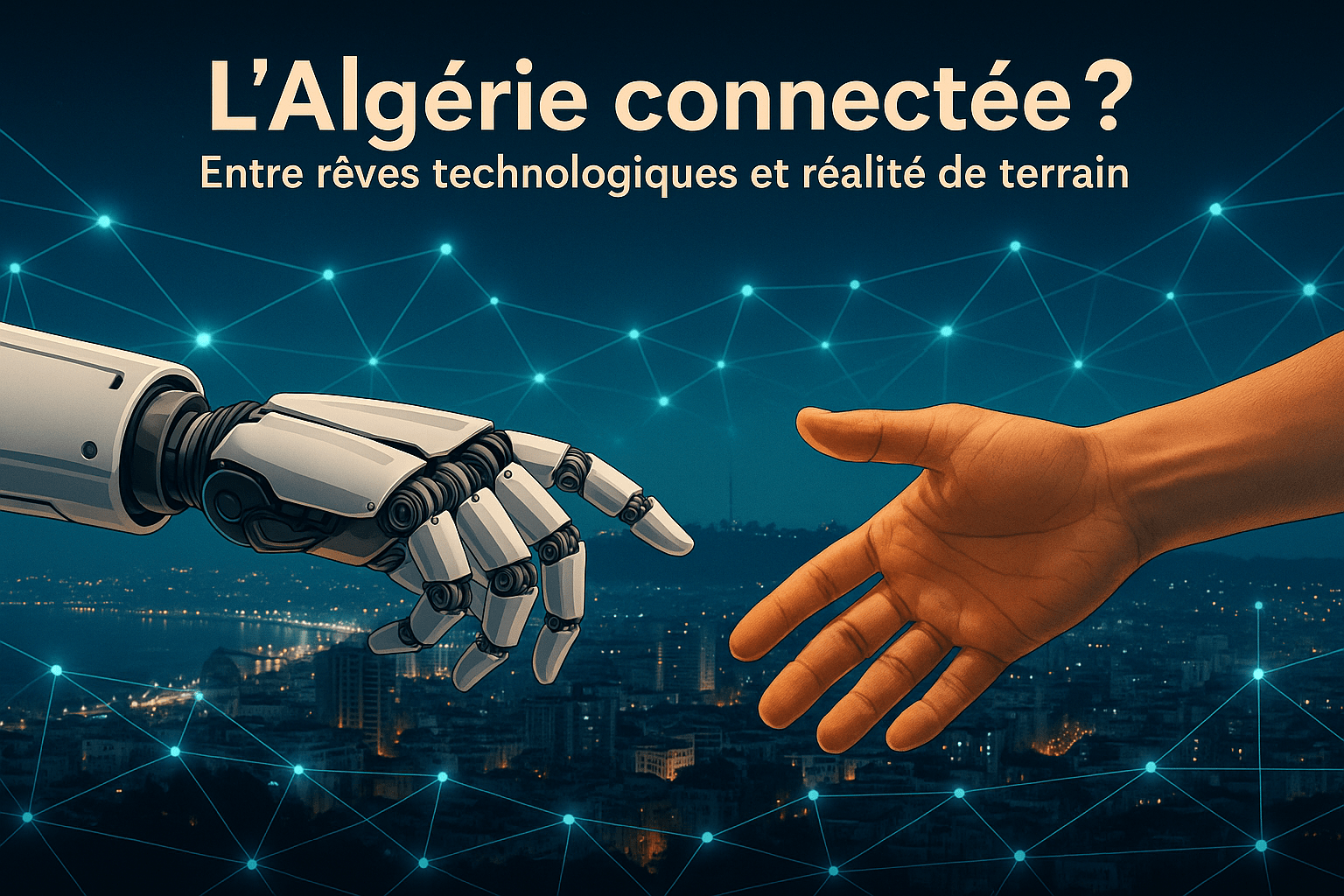

Mais ici, la question dépasse largement la simple technologie. Elle touche à l’éducation, à l’organisation sociale, aux décisions politiques… et aux fractures que tout cela révèle.

Dans cette révolution à marche forcée, l’intelligence artificielle (IA) joue un double rôle : celui de levier de progrès, mais aussi de révélateur de nos fragilités collectives.

Volonté politique vs réalité de terrain

Depuis quelques années, l’État algérien affiche ses ambitions numériques : création du ministère de l’Économie de la connaissance, initiative Startup Nation, digitalisation progressive des services publics, généralisation de la signature électronique…

Mais sur le terrain, le constat est plus nuancé.

« J’ai lancé ma startup en e-commerce, mais entre les blocages bancaires, l’absence de solutions de paiement viables et le manque de logistique digitale, c’est comme courir avec des chaînes aux pieds. »

— Yasmine B., 29 ans, entrepreneure à Blida

Selon les chiffres du ministère de la Poste et des Télécommunications (2024), seuls 43 % des services publics sont intégralement digitalisés, avec de grandes disparités entre le nord et le sud du pays.

Une IA déjà là, mais encore trop discrète

En apparence, l’intelligence artificielle semble absente du quotidien des Algériens. Pourtant, elle est déjà là, à bas bruit :

- À Alger, certaines caméras de surveillance intègrent des fonctions intelligentes.

- En Kabylie, des startups comme SmartAgro DZ utilisent des algorithmes prédictifs pour optimiser les cultures agricoles.

- À l’USTHB, des chercheurs travaillent sur des systèmes de reconnaissance vocale adaptés à l’arabe algérien.

« Le problème, ce n’est pas l’innovation. C’est l’intégration. On code des modèles d’IA open source, mais ils restent dans les labos. On a besoin de ponts entre la recherche, les entreprises et les politiques publiques. »

— Sofiane M., ingénieur IA à Oran

Sans formation, pas d’automatisation

Pas d’intelligence artificielle sans humains formés pour la créer, la gérer, l’exploiter.

Or, selon une étude de l’UNESCO (2023), 68 % des enseignants algériens affirment n’avoir reçu aucune formation au numérique.

« On nous parle d’enseignement digital, mais sans matériel, sans formation, sans Internet stable… On fait ce qu’on peut avec les moyens du bord. »

— Kamel Z., professeur de lycée à Bouira

Les universités essaient de s’adapter, mais en l’absence de coordination avec le monde de l’entreprise, beaucoup de talents finissent par partir à l’étranger ou se reconvertissent ailleurs.

Oser la cohérence, enfin

La transformation numérique peut devenir un levier de souveraineté, d’inclusion et d’innovation. Mais pour cela, elle doit s’inscrire dans une vision cohérente. Cela implique :

- Inclure les femmes dans les métiers du digital encore trop masculins.

- Instaurer un cadre juridique clair, notamment sur la protection des données, l’éthique de l’IA et la propriété intellectuelle.

- Renforcer la souveraineté numérique, en hébergeant les données sur le territoire national, et en soutenant des alternatives locales aux GAFAM.

« Je développe pour des entreprises locales et étrangères, mais entre les restrictions de paiement et l’absence de statut clair pour les freelances, c’est frustrant. On a les compétences, mais pas l’environnement qui les valorise. »

— Lilia K., développeuse web à Tizi-Ouzou

Algérie numérique : lucide ou illusoire ?

La révolution numérique n’est ni une mode, ni un gadget.

C’est une opportunité historique pour bâtir une société plus fluide, plus connectée à ses citoyens, plus équitable.

Mais pour cela, il faut écouter ceux qui innovent, enseignent, développent. Des quartiers populaires aux labos universitaires, des startups aux classes de lycée.

Aujourd’hui, l’Algérie se regarde dans un miroir digital. La question est là, urgente :

Le reflet que nous renvoie-t-il ?

Celui de nos ambitions… ou celui de nos retards ?

Leave a Reply